je ne suis pas là. C’est vide, un peu noir, froid. je m’attends au pire. je connais du pire. j’attends.

Finalement, c’est une aube qui se lève, naïve, intacte.

Conquérante, elle apparaît au dessus des copeaux, des immondices.

Le monde connu ne s’est pas désaltéré depuis si longtemps que je suis surpris.

Cette aube.

L’aube décolle. Déjà, des Autres que moi pressent leurs fronts contre leur mur, ils poussent, repoussent, poussent ce petit mur, rien ne bouge, ils poussent encore, jusqu’à s’ouvrir le crâne, uniquement parce qu’il fait jour.

Et, moi, je L’attends. Je crains chaque nuit qu’Elle ne vienne jamais plus. C’est une aube, encore.

Elle éveille avec sa venue les méfaits de la veille, comme une mémoire intangible mélangeant vices et amours. Mais je l’aime. JE L’AIME.

J’inspire fort. Cette aube est une naissance, accompagnée d’un destin. je regarde, interdit, l’écriture de ce nouveau monde s’écouler le long des routes, je La vois avec tant de joie que je me mets à marcher, un pas avant l’autre.

Aujourd’hui, c’est une aube, encore.

Je suis soulagé, je suis vivant. Ce n’est pas toujours évident d’être vivant. Parfois, las de lignes droites, des Autres se croient meilleurs vivants que d’Autres, ils prennent un virage, ce dérapage contrôlé, ils nomment ça « invention ».

Pourtant, d’Autres avant eux ont emprunté ce même coude, un hier d’ici ou un hier de là. Mais leur orgueil donne l’illusion.

Ce monde a été tant piétiné qu’il faut de la suffisance pour vivre de nos jours.

Heureusement, pour moi, aujourd’hui, au fond, il reste encore un chant d’oiseau, un cri de nouveau-né, un souffle, un baiser volé, ils m’apportent le deuil de la connaissance absolue. Ce à quoi je pense ne meurt pas,

Ce à quoi je pense ne meurt pas ; la preuve, l’aube est là.

Car c’est une aube, tout est clair. A présent. Il fait moins froid, on entrevoit les reliefs, on devine les creux. Le mal s’en va.

je délie mes membres, j’étire mon petit carré de chair. Bientôt debout, le jour amène son dû. L’écume bouillonne dans les trous d’eaux, les nappes phréatiques débordent. je renais ce matin, parmi les embruns. Encore. Aujourd’hui, c’est une aube, encore.

Et aujourd’hui, JE veux être cette aube. Je prie, je dis bonjour, je m’excite, je jouis.

AUBE, AUBE, AUBE.

Oui, Je suis l’aube. Claire, petite, je suis bien vivante. Je regarde les Autres, impassiblement. Je suis curieuse, malléable, je veux tout apprendre. Pendant que les Autres s’ébattent, je marche, je déballe mon sourire. J’avance. La forêt, cette école, m’accueille la première. Derrière moi, des corneilles maternent les plaines. Je pénètre le vert touffu. L’odeur de sous-bois m’enveloppe.

Je ramasse les feuilles témoins, caresse les pousses entêtées, j’aspire des insectes. Je suis assise dans la tourbe, je me roule dans les ronces, je trempe mes phalanges dans la mousse. Je suis heureuse, arborant mes petites lèvres incarnates piquées aux orties.

Un brouhaha avance. Je pense que ce sont les Autres qui me suivent, mais ce sont des paysans en colère. Leurs fourches percent les branchages, ils font une battue. Les terriers se remplissent d’animaux apeurés, des hures décampent de tous côtés, elles m’emportent dans leur échappée.

AUBE, AUBE, AUBE.

L’orée me happe. Je glisse le long d’un talus, et tombe dans la rue, le visage aplati contre des pavés dessertis. Au dessus de moi, des caryatides, des gargouilles en ruines me scrutent, je me lève. Une truie trotte sur une poulie, deux goélands picorent un vieil hamburger. C’est le tango fébrile des animaux. Fiers de la défaite des Autres, ils grognent, ils brament, ils beuglent.

Je suis l’aube, je ne devrais pas avoir peur, mais ils ne m’appréhendent pas. Ils me dévoreront si je reste là.

Mes yeux s’écarquillent, plus grands que ma bouche ébahie. Je cherche l’horizon, ce sage précepteur. Je cours. Je détale. Tout sera bientôt plus loin, le chaos, la déraison, je refuse, je recule face à la férocité de la ville prise d’assaut.

Des cailloux remuent sous mes chaussures; je ne peux rester là. Tout est déjà si vivant en moi, je veux ENCORE admirer ma naissance, ce spectacle réceptacle, sans avoir à subir la déverse des carences.

Pendant le temps du matin, je marche. Encore, autour de moi, d’Autres émergent, d’une écorce, d’une veine, ils s’éjectent de l’iode, ils surgissent du soufre. Nous sommes tous du même commencement, de la même transparence.

Malgré cela je ne me reconnais pas en Eux, je marche.

Je marche. Je marche. L’athanor crépite, le noir gronde. Je marche, j’avance.

La ville s’éloigne. J’aperçois des hommes agitant leurs sexes couperets, des femmes gobent leurs petits comme un orvet un œuf de poule. Parmi mes frères de sangs, j’avance, je les sens, nos traces se touchent mais je ne Leur prête ni oreille, ni épaule.

La trahison jette ses dés dans les pieds, l’amertume roule dans les quilles, la mort pioche, avec son majeur incliné, et moi, je cours, je cours, haleine et peine perdues. J’avanc

e.

Je suis rescapée, je suis une aube, mais si, je suis une aube ! Nourri de débris, de déchets, de fruits de déserts, je marche.

J’avance, de toute façon, je dois avancer, encore, en corps. Je suis couverte de peaux étrangères, manteaux d’histoires d’Autres déchus. Je ne regarde pas mon chemin, j’avance, sans nuance. Mon allure, sa percussion mécanique, laisse parfois une empreinte. Ici, un pas, ailleurs, une parole, autrement, un caprice.

Mais de plus en plus, j’avance.

Mon être me porte au zénith. Il est bientôt midi, je suis au centre du cadran. Je suis l’aube en amplitude. De toutes parts, on me voit, on me connaît. Je suis une seule parmi les uniques.

Je Leur dis, je suis l’aube, Beaucoup ricanent, d’Autres m’ignorent, un d’Eux m’a même répondu en s’esclaffant : oui, c’est ça, si toi, tu es l’aube, moi, je suis la nuit.

Alors, j’avance, droite, debout. Je mange, je défèque, je rêve debout, en marchant.

Parfois, je sens, je stagne entre deux chutes, je sais cet équilibre déficient, je prends un risque à avancer sans me retourner, mais je marche, je suis dans mon droit d’être moi. À peine contentée du peu de derrière, je suis avide du grand devant.

J’avance, je continue, obstinément. Je marche sur des déjections, des herbes noires, des vertèbres, des pailles sèches, des sacs de plâtre éventrés.

Le soleil cogne. Le chemin persiste à ne rien dévoiler. Mes plaies transpirent de résine, mes paupières goudronnées laissent à peine entrer la lumière. Je danse avec des silences et des corps mous.

Pour m’alimenter, je lèche les pelages, les mousses, je tète les laits et les sources. Je me refuse au retrait, à l’interdiction. C’est sûr, d’Autres trôneraient sur ma piètre récolte si je n’avançais pas. Il n’y a pas deux souverains pour un même butin.

Je sens ma victoire, mon sommet, seule avant cet espace infini. Je ne me retourne plus jamais. J’enfle, je gonfle.

J’avance, les pieds vers un nord.

Je flaire les Autres, ombres, évidences. Le monde a ouvert sa porte, je m’engouffre vers la vérité. J’avance. Croix de bois, croix d’enfer, si je reste, je…

Mais l’aube est à la place du mort, passager clandestin du jour.

Je faiblis, m’assombris. J’accélère, Je, participe, présent, vieillis.

Je regarde mes mains, elles tremblent. Mes chevilles de mélasse vacillent. Avancer ? ça ne rime à rien. Je m’arrête, parce que tout chavire.

Mes jambes s’enfoncent dans la glaise. Des morceaux de machines, de métal, des pare-brises, des parapluies, des piquets glissent avec moi. Nous perçons le derme terrestre.

Le sol parvient à ma bouche.

Je la vois.

Elle est assise sur une roche rouillée. Ses cuisses écartées. Puis son non-visage, sans paupières, ni pupilles, seuls, deux petits orifices semblent me scruter. Je suis accrochée à cette vision.

La terre m’avale lentement. Et son sexe, sans poils, ni lèvres, son sexe imberbe et luisant s’ouvre. En surgit une denture blanche, elle claque. Le rythme s’accélère pendant que je m’enfonce. Hurler ? Impossible. Elle semble pourtant avoir décelé ma détresse. Elle descend de son autel roux, serre ma tête demi enfouie entre ses mollets, relève les jambes et tire. Quelques rampants suintent. Elle persiste. Sa peau, rêche, vieillie retient le poids de mon corps d’aube. Son vagin denté à quelques centimètres de ma bouche, beau, lustré, lisse. La confiance n’est plus un choix. Quelques à-coups, encore.

Je suis sortie. Elle se retire, remonte nonchalamment sur son rocher, ouvre à nouveau ses cuisses.

Je me lève. Le ciel n’a plus de teintes. Il pleut, il pleut si fort que les bras m’en tombent. Je tombe avec eux. Je me relève. Je tombe à nouveau. Encore. Par terre, avec la terre.

Je rampe, le torse griffé. Je suis une aube dépossédée, obsolète.

Où sont les mouettes quand on a besoin de la mer ?

Vagues emportant, lavant l’aube. Mais ici, l’eau n’est qu’une fauteuse de trouble.

Cette… Elle existe plus que moi. Son sexe, précieux, aliénant, obsédant. Alors, je me retourne, comme je ne l’avais plus fait depuis longtemps.

De dos, elle est une des Autres, formes communes, chairs méprisables. De ses fesses ruisselle une source, la roche en est plus étincelante, l’ocre de l’érosion reflète le dernier rai solaire.

Je murmure, hors de force : je suis l’aube.

Elle ne bouge pas, ses cuisses respirent.

Je suis l’aube, Je suis l’aube, Je suis l’aube, Je suis l’aube…

je me traîne devant Elle. Son manque de faciès me réconforte. Elle n’a pas de regard, pas de jugement, pas de violence. Les dents ne claquent plus, j’avance ma main, les cuisses me hument.

Je suis dedans. Dedans, une chaleur. Encore un peu dehors, dehors, cet invisible m’apparaît désuet.

J’avance. Je marche. Je marche dans Elle. Son corps ne se dilate pas. Je suis toute, tout à l’intérieur. Aube dans nid, immolée dans sa chair.

Derrière, le jour s’affaisse.

Ailleurs, je pense, la masse entoure les Autres.

Je pense, les murs se reposent, des vallées cherchent un calme plat, des Autres s’accouplent dans des cadres, des animaux lacèrent des gibiers, et moi.

Je suis dans ce cocon, coffre putride mais confortable.

Le néant n’existe pas.

J’écoute le cliquetis de ses entrailles, l’engrenage des veines. Je ne connais rien, ni le chemin du

sang, ni la vitesse de son sérum, ni la vertu de ses sucs. Pourtant, je suis rassurée.

Enfin.

Je suis immobile.

Je compte les diastoles comme des moutons.

Enfin.

Je pourrais… j’avance.

Non, je n’avance pas. Je n’avance plus.

Je n’avance plus, je n’avale plus, je ne sillonne plus, je ne vide plus.

Je ferme le tout, scelle l’antre par un peu de salive chaude.

Je n’attends pas, je n’attends pas, je … tout se ferme.

Et là, le mal s’en va.

Et là, le mal s’en va.

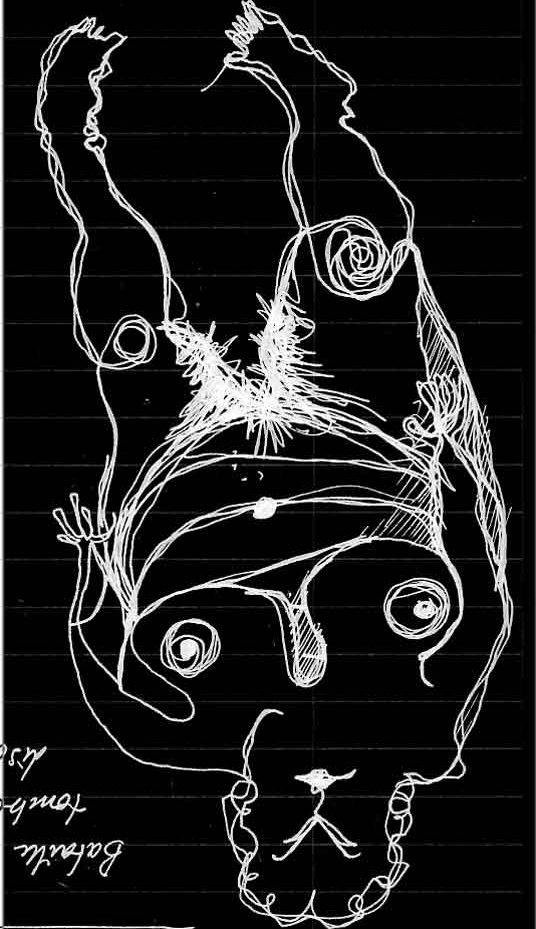

© Milady Renoir – Mars 2008 – Atelier INSOLITE animé par Réjane Peigny