« Je ferme les volets, je dis bonjour, je dis adieu à la lune fragile.

Les contrevents de l’hôtel meublé : ma fierté. J’éteins l’électricité,

je me lave les mains à côté du bruit grelottant des salsifis.

Ah ! floconnement des familles.

Non, ce soir pas de plaisir solitaire en attendant le dîner.

C’est un coup de grâce quand ça commence à trente ans, quand vous avez été plaquée.

Plaisir solitaire, lumière dans un miroir à Cayenne.

Tu coules jusqu’aux genoux, tu serais donc une source, solitude.

Ce soir je me désole, ce soir je me désolerai parce que je ne comprends pas la philosophie. Désolation de quatorze années.

Lire Kant, Descartes, Hegel, Spinoza comme ils lisent les romans policiers. Plus j’insiste, plus je m’efforce, plus je pèse le paragraphe,

le mot, la ponctuation, la phrase, plus je me détache de la phrase,

de la ponctuation, du mot. Plus je me donne au texte, plus le texte est avare.

De la braise envoyant du froid, voilà ce qu’une sotte obtient.

Vingt fois, le titre de la troisième partie de l’Ethique de Spinoza m’a enivrée : « De l’origine et de la nature des affections ».

J’ouvre le livre à la page 243, je lis au-dessous de « Définitions », qui me grise aussi :

« J’appelle cause adéquate celle dont on peut percevoir l’effet clairement et distinctement par elle-même; j’appelle cause inadéquate ou partielle celle dont on ne peut connaître l’effet

par elle seule. » Je m’emballais avant de commencer et voici que, lancée à bride abattue, je tombe sur « cause adéquate ».

J’ouvre Larousse et Larousse me sert. « Cause adéquate ».

Cloques d’ignorance, j’ai au front pour l’adjectif rébarbatif.

Mon petit front, il me désolait; mon petit front, je le triturais

parce qu’il est chétif, dégénéré. « Cause adéquate. Cause inadéquate. » L’affection commence mal. Je suis un vieux chêne, il est vieux,

je suis vieille. Adéquate, inadéquate.

Mes cheveux s’allongent, si c’étaient des glaçons…

je mourrais de froid avec mon désir inutile de devenir intelligente. (…) »

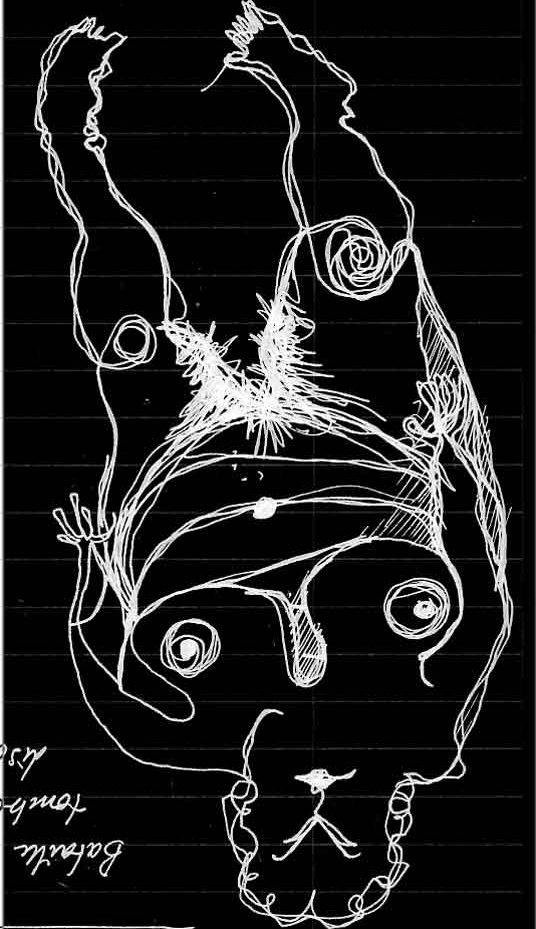

La Bâtarde