Je ne suis pas convaincu par le terme d’indépendance, auquel je préfère celui de liberté. Dans la question difficile du rapport à autrui et de la place qu’il faut faire aux regards extérieurs, l’indépendance résonne un peu comme un mur qu’on met entre soi et les autres. La liberté me paraît moins figée, car elle consiste non pas – comme on le dit en général – à faire ce qu’on veut, mais à se rendre disponible à autrui, à baisser un peu la garde, à s’ajuster à l’autre, c’est-à-dire négocier la distance qui me sépare d’autrui, savoir être ni trop près ni trop loin.

Il y a dans la patience un élément de passivité qui m’est étranger. La confiance est active et tournée vers autrui. Elle est, à mes yeux, ce qu’on peut faire de mieux en matière de rapports humains, dans la mesure où l’empathie est, elle, utopique. Je suis de plus en plus sceptique sur l’aptitude à se mettre à la place de l’autre et à comprendre sa souffrance, mais il reste la confiance, le don de la confiance qui scelle une proximité véritable.

La modernité véhicule une idée du bonheur qu’on identifie platement à l’hédonisme ou au bien-être… C’est une définition très pauvre, négative et assez fade, qui résume le bonheur à l’absence de tristesse, à la négation de tout ce qui contrarie le plaisir. La grande, l’infinie différence entre le bonheur et la joie tient en ce que la joie intègre les malheurs, les peines, les difficultés que le bonheur exclut. Être joyeux, c’est assumer la tristesse. Être heureux, c’est la récuser, croire qu’on peut (et qu’on doit) vivre sans elle. Le bonheur est belliqueux, la joie fait la paix.

La chance n’est pas une faveur de la fortune, mais elle réside toute entière dans l’aptitude à recevoir le peu qui nous est donné.

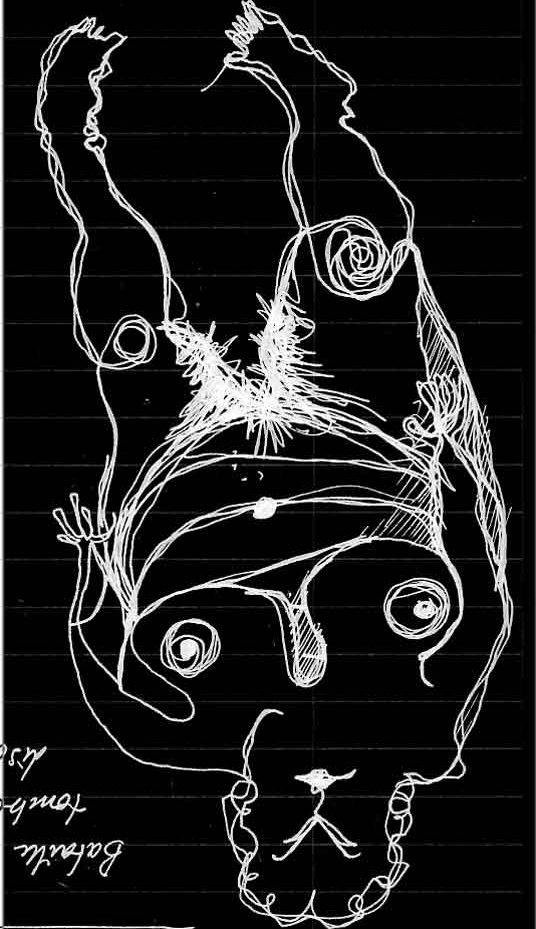

Alexandre Jollien, Dialogue avec Bernard Campan, Philosophie Magazine, mai 2007